„In the field of human variation“, so der Genetiker Leslie C. Dunn im Jahr 1956, „we tread warily. We confine ourselves to such questions as can be studied objectively, quantitatively, and thoroughly.“ Kurz zuvor hatte er das Institute for the Study of Human Variation gegründet, das sich Fragen menschlicher Vielfalt mit modernsten biowissenschaftlichen Methoden widmen sollte. Die beteiligten Forscher untersuchten das Kastenwesen in Indien oder biochemische Differenzen der Urinzusammensetzung verschiedener Ethnien. Dunn selbst nahm sich vor, im Rahmen einer Fallstudie die evolutionsbiologischen Folgen von freiwilliger sozialer Isolation zu erforschen. „Rassen“-Zugehörigkeit, so seine grundlegende These, sei nicht die Ursache für soziale Differenz, sondern deren Folge. Galt Rassenforschung nach 1945 als völlig diskreditiert, so schien diese Grundhaltung den Biowissenschaftlern einen neuen Zugang zu einem äußerst heiklen epistemischen Problem zu öffnen: Wie kann man Humandiversität, „human variation“, angemessen erforschen und beschreiben? Eine Forschungsgruppe am MPIWG hat sich zum Ziel gesetzt, die Geschichte dieser epistemischen Herausforderung im 20. Jahrhundert nachzuzeichnen.

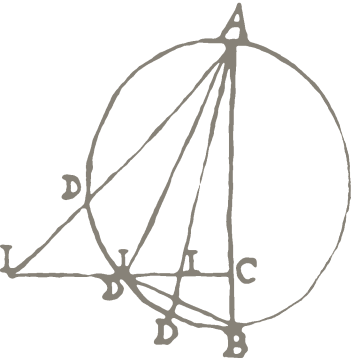

Die Vielfalt der Menschheit ist seit der Frühen Neuzeit ein Gegenstand wissenschaftlicher Aufmerksamkeit. Als Forschungsreisende berichteten Wissenschaftler mit verschiedenen disziplinären Zugängen über die Bewohner anderer Kontinente, wie zum Beispiel über die weltweit existierende Vielfalt an Kulturprodukten, an Sprachen, Verhaltensweisen oder an biologischen Merkmalen. Naturwissenschaftler hofften, der Natur der Humandiversität auf die Spur zu kommen, indem sie Schädel, Körpermaße, Augen-, Haut- und Haarfarbe erfassten und vergleichend gegenüberstellten. Mit Darwins Publikationen wandelte sich die biowissenschaftliche Perspektive auf das Phänomen der „human variation“ grundlegend, weil dessen Theorien die menschliche Vielfalt als ein historisches Ergebnis biologischer Evolution vorstellten. Intraspezifische Diversität – das heißt Variation innerhalb einer Art – wurde nun, beim Tier wie beim Menschen, als ein evolutionäres Durchgangsstadium in der Entstehung neuer Arten gesehen; Variation, Migration, Isolation und Selektion galten fortan als Begriffe, die auch auf die menschliche Geschichte angewandt werden konnten. Im beginnenden 20. Jahrhundert, nach der Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln, erfuhr das biowissenschaftliche Verständnis von Vielfalt wiederum einen tiefgreifenden Wandel: Diversität wurde nun unter genetischen Gesichtspunkten betrachtet und mit den aktuellsten biowissenschaftlichen Methoden erforscht. Dafür wählten die Forscher eine Vielzahl neuer empirischer Ansatzpunkte, wie etwa die Zusammensetzung von Körperflüssigkeiten, Blutgruppen, Gehirnstruktur, physiologische Leistungsspektren oder feinere anatomische Merkmale, wie etwa die Form des Augenlids (Abb. 1).

Bis zur Jahrhundertmitte arbeiteten Biowissenschaftler, die sich dem Phänomen der Humandiversität näherten, generell mit dem Begriff „Rasse“. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Rassenforschung sowohl von wissenschaftlicher Seite als auch in politischen und gesellschaftlichen Debatten heftiger Kritik unterzogen. Tatsächlich hatten der zeitgenössische Rassismus und die wirkungsmächtigen Rassentheorien der Zeit auch in den Wissenschaften eine unübersehbar große Rolle gespielt. Aber die damalige Diversitätsforschung lässt sich aus heutiger Sicht nicht auf diese politische Dimension reduzieren; ihre Motivationen, Agenden und Einflussbereiche waren komplex und vielfältig und folgten eigenen wissenschaftlichen Logiken.

Einige namhafte Biowissenschaftler reagierten auf das Dilemma des drohenden Rassismus-Vorwurf mit antirassistischem Engagement, bemühten sich, den Gebrauch des Rassenbegriffs einzudämmen und konzentrierten sich, wie etwa Dunn, auf vermeintlich bescheidene, fest umrissene Projekte. Im Frühjahr 1954 untersuchte er mit einem Forscherteam die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Rom. Er ging von der Annahme aus, dass diese Gemeinde seit der Antike innerhalb der christlichen Mehrheitsgesellschaft aus religiösen Gründen isoliert gelebt hatte und so gut wie keine interkonfessionellen Ehen geschlossen worden waren. Um diese Ausgangshypothese zu verifizieren, beauftragte er einen Kulturanthropologen, die aktuelle soziale und reproduktive Isolation der Juden in Rom sozial- und kulturwissenschaftlich empirisch zu untermauern. Gleichzeitig studierte Dunn historische Literatur, um die Isolation auch für die vergangenen Jahrhunderte belegen zu können.

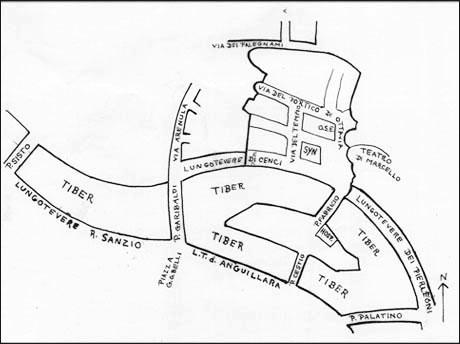

Das Ergebnis der Studie lautete, dass in die jüdischen Familien, die auf dem ehemaligen Ghettogebiet lebten, keine Christen eingeheiratet hätten. Juden, die Christen geheiratet hatten, seien in andere Stadtteile gezogen und könnten nicht zur „nuclear community“ gerechnet werden. Nun galt es, die auf dem Ghettogebiet lebenden jüdischen Familien für die Untersuchung zu gewinnen. Dunn wandte sich an die dortigen medizinischen Institutionen der jüdischen Gemeinde (Abb. 2): Diese gewährten ihnen Zugang zu den Patientenakten, stellten Räume zur Verfügung und verteilten Lebensmittelpakete oder Medikamente an die Familien und Personen, die zur Untersuchung kamen. Da diese laut eigenen Angaben schon immer auf dem Gebiet des ehemaligen Ghettos gewohnt und nur untereinander geheiratet hatten, sahen sich die Forscher einmal mehr in ihrer Isolations-Vermutung bestätigt. An diesen mehreren hundert Mitgliedern der jüdischen Gemeinde führte Dunn anschließend genetische Blutgruppenuntersuchungen durch, die ergaben, dass die Mitglieder der „nuclear community“ einen deutlich höheren Prozentsatz die Blutgruppe B als die christliche Mehrheitsbevölkerung aufwiesen. Nach einem Abgleich mit älteren Daten aus anderen europäischen Ländern und mit neueren aus Israel zog Dunn den – wie sich zeigen lässt: unberechtigten – Schluss, dass die Juden diese genetische Eigenschaft schon zu antiken Zeiten nach Europa mitgebracht und durch reproduktive Isolation beibehalten hatten.

Figure 2: American Philosophical Society, manuscript collection, Dunn, Leslie Clarence (1893-1974), B D917.

Dunns Studie verdeutlicht die Komplexität, aber auch die Dilemmata der biowissenschaftlichen Diversitätsforschung im 20. Jahrhundert. Es galt einerseits, Diversität als globales Phänomen zu beschreiben und eine schlüssige Klassifikation für die gesamte Menschheit zu erstellen, die eine ebenso schlüssige Erzählung der Evolution des Menschen erlaubte. Andererseits musste empirische Forschung zu Diversitätsphänomenen stets auf der Mikroebene ansetzen, die Grenzen zwischen zwei vermuteten Klassifikationseinheiten und damit deren soziale Beziehungen zueinander in den Blick nehmen. Diversitätsforschung fand kaum im Labor, sondern inmitten der Gesellschaft statt. Ohne das Einverständnis der Untersuchten war – zumindest in nichttotalitären Gesellschaften – eine Datenerhebung so gut wie unmöglich; man erreichte sie durch materielle Transferleistungen, medizinische Dienstleistungen oder Angebote zur Identitätsstiftung, und damit brachten ProbandInnen wie auch WissenschaftlerInnen „Präideen“ (L. Fleck) über die menschliche Vielfalt in die Untersuchung mit ein. Es gelang kaum, einen klaren Schnitt zwischen der älteren „Rassenforschung“ und dem neuen evolutionsbiologisch-humangenetischen Ansatz zu machen: Obwohl Dunn essentialistische Zuschreibungen im Stil der früheren Rassenforschung hatte vermeiden wollen, fanden ältere, ausgesprochen biologistische Wissensbestände sowie weit verbreitete biohistorische Narrative über die sogenannte „jüdische Rasse“ Eingang in seine Forschung.

Die Historiographie ließ bislang die Geschichte der Rassenforschung im Jahr 1945 enden. Dagegen geht dieses Projekt davon aus, dass nach dem Zweiten Weltkrieg allenfalls die Rassenforschung zum Ende kam, nicht aber die Diversitätsforschung. Gerade in den letzten Jahren ist, veranlasst durch molekulargenetische, pharmakogenetische und genealogische Großprojekte, die Diskussion über die genetische Diversität der Menschheit auch wieder öffentlich entflammt. Nachdem bestimmte nationale Problematiken mit guten Gründen bisher im Mittelpunkt der Historiographie zur Rassenforschung standen – in Deutschland die NS-Zeit, in den USA die Diskriminierung der Schwarzen – richtet nun die neue MPG-Forschungsgruppe den Fokus auf die transnationale Dimension der Diversitätsforschungen, insbesondere in kolonialen und postkolonialen Kontexten. Sie beschäftigt sich zudem nicht nur mit der Geschichte der Erforschung von „Rassen“, vielmehr nahmen Biowissenschaftler im gesamten 20. Jahrhundert eine Fülle von Formen biologischer Diversität wahr, sei es auf der Ebene größerer oder kleinerer „Populationen“, „Gemeinden“, „Bevölkerungsgruppen“ oder winziger „Isolate“. Die Projekte lokalisieren Wissen über Humandiversität in kolonialen Bevölkerungsdiskursen auf den Neuhebriden in den 1920er und 1930er Jahren, in humangenetischen Forschungsprojekten westlicher Genetiker in nichtwestlichen Gesellschaften in den 1950er und 1960er Jahren sowie in biomedizinischen Forschungen und Bevölkerungsstudien in der UdSSR/Russischer Föderation seit den 1970er Jahren. Die vielfältigen Interessen an und Anwendungskontexte von Diversitätswissen stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der neuen Forschungsgruppe, die im Rahmen der Berliner Kooperation des MPIWGs und der Berliner Universitäten entstanden ist.

Abb.1: Diese Zeichnung aus einem Lehrbuch von 1985 soll biologische Differenzen zwischen „Asiaten“ und „Europäern“ anhand eines anatomischen Merkmals, der Augenlidform, darstellen. Original Bildunterschrift: „Mongolenfalte (Epikanthus), d.h. herabfallende Deckfalte des Oberlides. Die Lidspalte ist dabei etwas verengt und schrägstehend. Im Zentrum des Schaubildes zum Vergleich das Auge eines epikanthuslosen Europäers (nach A. Barnett)“. Quelle: Hollitscher, Walter: Lebewesen Mensch. Natur und Mensch im Weltbild der Wissenschaft, Band IV, Köln u.a.: Pahl-Rugenstein 1985, S. 153. Mit freundlicher Genehmigung des Pahl-Rugenstein Verlags Nf. GmbH, Bonn.

Abb.2: Dunns Forschungsteam fertigte diese handschriftliche Skizze an, die die Lage medizinischer und religiöser Institutionen der jüdischen Gemeinde Roms auf dem Gelände des ehemaligen Ghettos verzeichnet: O.S.E. (Organizzazione Sanitaria Ebraica), Krankenhaus (Hospitale), Synagoge. Quelle: American Philosophical Society, manuscript collection, Dunn, Leslie Clarence (1893-1974), B D 917.